オフィス移転時などに必要な原状回復とは?

テナントやオフィスの退去で大きく問題になるのがオフィスや店舗の原状回復です。本来、賃借している側が負うべき原状回復義務の範囲は、いわゆる通常損耗を超える部分のみとなります。

つまり、「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、そのほか通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」でしかありません。

そしてテナントビル・オフィスビルを退去するとき、入居時の契約には「退去時はスケルトン状態(元の状態・入居時の状態)に戻すこと」を条件にする物件が非常に多いです。「スケルトン」とは入居スペースに床、壁、天井、内装などが何もない建物の躯体だけの状態のこと。いわゆる「コンクリートの打ちっぱなし」状態です。

■ 過剰な要求をしないように注意!

使用していれば当然起こってくる経年変化や通常損耗についても原状回復工事費用としてテナント側に請求してしまえばトラブルに発展しかねませんし、「不正請求をした」と訴えられてはたいへんです。ただし、上に書かれているようにテナントの故意や過失、最初に契約書に記された事項への違反、そのほか通常の使用を超えて失った価値についてはしっかりと原状回復費を請求しましょう。

■ 同業他社にも相見積もりを頼もう

現在依頼している原状回復工事業者からの請求書を何度見たところで、最初に取り交わした賃貸契約内容に基づいた原状回復工事がなされるかどうか?提示されている施工工事費は妥当なのか?素人にはなかなか判断がつきません。そこで、同業他社にも相談し、相見積もりすることをおすすめします。

■ テナント賃借している会社やお店との交渉を請け負ってくれる業者もある

優秀なオフィスの原状回復工事・移転業者に頼めば、内容を精査してくれた上で、不要な工事については請求しない、また妥当な工事価格の見積もりを出してくれます。テナント賃借している会社やお店とにかけあって、トラブルに発展しないように取りまとめてくれることもあります。

納得のいく工事ができることがわかれば、賃借側の会社やお店オーナーも理解を示し、スムーズな退去となることでしょう。経験からはっきり言えることは「現在依頼している原状回復業者の工事見積りを鵜呑みにしてはいけない」ということ。同業他社への相見積もりはいまや必須と言えます。

ポン・賃借している側が負うべき原状回復義務の範囲は、いわゆる通常損耗を超える部分のみ

・入居時の契約には「退去時はスケルトン状態に戻すこと」を原状回復の条件にする物件が多い

・テナントに過剰な要求はしないように注意しよう

・同業他社に相見積もりをとろう

・テナント賃借している会社やお店との交渉を請け負ってくれる業者もある

どこまで工事が必要?テナント負担となる原状回復の範囲

賃貸物件やテナントなどから引き上げる際、入居前と同じ状態に戻す原状回復を行わなければなりません。しかし、この原状回復は借りた物件や状況に応じて、対応の範囲が異なります。原状回復の違いを、ケースごとにみていきましょう。

一般的な賃貸などの原状回復の場合

アパートやマンションなどの賃貸物件から退去するにあたって、入居者は原状回復を行うことが法律で義務付けられていますが、入居者が負担する費用の範囲をどこまで設定するかで、トラブルになるケースも珍しくありません。

一般的には、入居者が意図的に、または不注意によって部屋に傷や汚れを発生させた場合は、入居者が費用を負担する必要があります。

一方で、家具を置いた結果発生した設置跡や、冷蔵庫やテレビの背面に発生した電気焼けなど、通常の生活を送るうえで発生した傷や汚れについては、借主の原状回復の範囲外になります。

テナントや店舗などの原状回復の場合

事業を目的として借りる場合は、退去の際ほぼすべてを入居者側の負担で原状回復を行わなければなりません。

また、一般的な賃貸であれば原状回復の対象外である、通常使用や経年劣化などによる損耗も入居者の責任で復旧しなければなりません。

これらの現場復帰の範囲は、契約によって詳細が異なる場合があるため、契約締結時には契約書の内容にしっかりと目を通しておきましょう。

内装工事と現状回復工事は違う?またどういった流れで現状回復工事は進むの?

現状回復工事を内装工事と混同される方もまれにおられますが、原状回復工事は前パートに既述した内容のもので、内装工事はスケルトンにした状態にした賃貸スペースを新しいオフィスや店舗にするために、床、壁、天井、内装などを施していく作業で、テナント側が負担して行われる工事です。

共用スペース(エントランス、ロビー、エレベーターホール、廊下など)と賃貸スペースにオーナーが取り付けたもの(エアコンなど)はテナントビルのオーナーが内装工事や修理・リニューアルを負担します。そこを確認していただいた上で「原状回復工事の流れ」を書いていきたいと思います。

■ STEP.1 問い合わせる

現状回復工事業者にメールやお問い合わせフォームで、もしくは電話で問い合わせます。オーナーは事前に建物の設計図、構造図および、埋設、隠蔽された設備配管図、配線図など、できるだけ用意しましょう。

■ STEP.2 テナントビル内覧・打ち合わせ

現場を見てもらい、工事内容を相談。予算も伝えます。

■ STEP.3 施工プランと見積もり提案

テナントビル内覧・打ち合わせた内容を基に施工プランが作られ、現状回復工事の提案内容・見積もりが提示されます(このとき、共用部分などのリフォーム提案をしてくることもあります)。

■ STEP.4 発注

納得できたら契約を締結。業者は着工する前週までに関係諸官庁への書類提出や、近隣オフィス、店舗、住宅へのあいさつ回りをします。

■ STEP.5 着工

業者は実際に作業を行う職人達と微細な部分に至るまで打ち合わせた後、着工。施工期間中も工事内容の確認・報告が工程ごとに、また必要なときに行われ、施工内容の確認も定期的に実施されます。

■ STEP.6 施工完了→ハウスクリーニング

施工完了後は徹底したハウスクリーニングを実施。同時にオーナーは施工内容の最終確認を綿密に行い、問題なければ入居者に内見してもらいます。

■ STEP.7 内見→引き渡し

入居者も納得すれば物件を引き渡すことになります。

見積もり段階で不満があれば、オーナーは別の業者に依頼しなおすことができます。途中でも不安な点があれば随時質問や作業のやり直しを伝えましょう。

ポン・賃借している側が負うべき原状回復義務の範囲は、いわゆる通常損耗を超える部分のみで、入居時の契約には「退去時はスケルトン状態に戻すこと」を原状回復の条件にする物件が多い

・内装工事はスケルトンにした状態にした賃貸スペースを新しいオフィスや店舗にするために、床、壁、天井、内装などを施していく作業で、テナント側が負担して行われる工事

・共用スペース(エントランス、ロビー、エレベーターホール、廊下など)と賃貸スペースにオーナーさんが取り付けたもの(エアコンなど)はテナントビルのオーナーさんが内装工事や修理・リニューアルを負担

オフィス原状回復工事の相場は? 見積もりを取ってみよう!

オフィス原状回復工事にかかる金額について、まさにケース・バイ・ケースであり、一概にいくらとは言い切れません。オフィスの位置する都道府県やその中でのエリア、築年数、広さなどによって変動するからです。

小・中規模のオフィスで相場としては坪単価で2万円~5万円。大規模オフィスでは5万円~10万円と言われており、値段は高騰傾向にあります。現在、建築や内装業界では人手不足が慢性化しており、職人不足が深刻だからです。

そのため、今後も値上がりしていくことは必然でしょう。

■ 見積もりってどんなもの?

最初に仮見積もりが提示され、仮契約後に本見積もりが提示されます。見積もりにはあとで請求される経費の内訳や工事内容とその価格が明記されていなければなりません。

■ まず工事内容を見てみよう

工事内容を見て「○○一式」というような不明瞭な表現があれば内容を明記するように求めましょう。個別に、具体的に書かれていなければ不当請求されているおそれがあります。

■ 個数や面積の表示にも気を付けよう

通常は「○個」「○㎡」などと個数や面積も表示されます。「単価いくらで○個でいくらか」?しっかり把握しておきましょう。

そして、最初にテナントと取り交わした契約書をよく見直し、そのとおりの原状回復工事が行われるかを確認しておくのを忘れないようにしてください。

ポン・小・中規模のオフィスで相場としては坪単価で2万円~5万円。大規模オフィスでは5万円~10万円と言われており、値段は高騰傾向にあり

・実際にかかる費用は、見積もりを取ってみないと正確にはわからない

その場合、市場原理が働かないため、工事費が業者の言い値となり、高額な費用がかかる可能性が高いです。

原状回復工事の費用が高くなる理由

現場回復を行うにあたって工事の費用が必要になりますが、状況によって求められる金額は大きく異なります。工事の費用がどのような条件によって変化するのか、順番にポイントをみていきましょう。

水回りや内装の変更

飲食店がテナントなどに入居する場合、作業を行う水回りやお店の雰囲気作りのために、内装に手を加えているケースが多々あります。

退去の際に入居前の状態に戻さなければいけませんが、とくに水回りは大規模な改修工事が必要なため、どうしても工事の費用が高額になりがちです。

資材の材料費の高騰

原状回復をするにあたって、コンクリートや鉄骨、木材各種資材は工事に用いられる必須の存在ですが、これらの資材の材料費は輸入に頼っているものも多々あります。

輸入品は円安や国内外の情勢によって大きく価格が高騰するため、タイミングが悪いと高額な費用が必要になるケースもあります。

経年劣化や通常消耗が進んでいる

すでに言及しているように、事業目的でテナントなどを借りた場合は経年劣化や通常消耗に対する原状回復も行わなければなりません。

これは個人で契約をして部屋を借りるケースと比較して、オフィスや店舗などは運営方法が大きく異なるため、損耗や劣化の予想がつきにくいからです。

実際に、原状回復時に想定外の傷や汚れを発見したというケースもあります。その場合、工事費用もかさむことになるので、注意しましょう。

指定業者の存在

入居前の状態にテナントや店舗を戻すにあたって、貸主側から指定された業者が入ることがあります。

その場合、市場原理が働かないため、工事費が業者の言い値となり、高額な費用がかかる可能性が高いです。ただし、業者によっては交渉次第で、工事の値段を下げることもできます。

ただし、業者によっては交渉次第で、工事の値段を下げることもできます。

これだけは押さえよう!オフィス原状回復・内装工事業者選びのポイント

東京都内にはオフィス原状回復・内装工事業者が多く存在します。一体その中からどんな業者を避けるべきなんでしょうか?

■ 訪問販売、飛び込み、テレアポで営業してくる業者は避けよう

消費者トラブルになったとき責任を逃れるため、住所を隠している会社がありますので注意が必要です。事務所を構えていない工事ブローカーなども住所がありませんので除外しましょう。

■ 自社施工しないところは避けよう

下請けに丸投げという業者もあります。中間マージンで工事費が高くなりますし、下請けは中抜きされて手間賃が安くなりますので、工期を短くするため早く終わらせようとして手抜きが生じやすいです。

■ 建設業の許可証・国家資格を取得していない業者は避けよう

ある程度の経済的基盤があり、国家資格技術者が働いている業者は通常、建築業許可を取得しています。そのため、国家資格技術者が在籍しない、建築業許可の無い業者は危険性が高いと思われます。

■ 保険加入していない業者は避けよう

工事保険・生産物賠償(PL)保険、政府労働災害保険・任意労働災害保険に加入していない場合、万が一の事故に対する保障ができないことになり、アフターフォローも期待できません。

■ 見積もりが大まかすぎる業者は避けよう

「○○一式いくら」のような大まかな見積もりを出してくる業者は不明瞭な見積もりをしている危険性が高いでしょう。

以上のような業者を選択しないよう、事前によく確認しましょう。また、反対に良い業者の特徴も挙げましょう。

■ アフターフォローの良い会社

1位のオフィスJPのように入居後1ヶ月間のトラブル(例:傷や水漏れ)は、品質保証の一環として対応してくれるなど、工事に責任を持ってくれる業者を選びましょう。

■ 搬出・搬入そのほか計画の立案力、デザイン力がある会社

オフィスの内装工事から引っ越しなど、幅広くワンストップ対応しており、良いスタッフを抱えている業者だと安心できます。

テナントビルオーナーも、またテナント側も後悔しないよう、業者選びのポイントは押さえておきましょう。

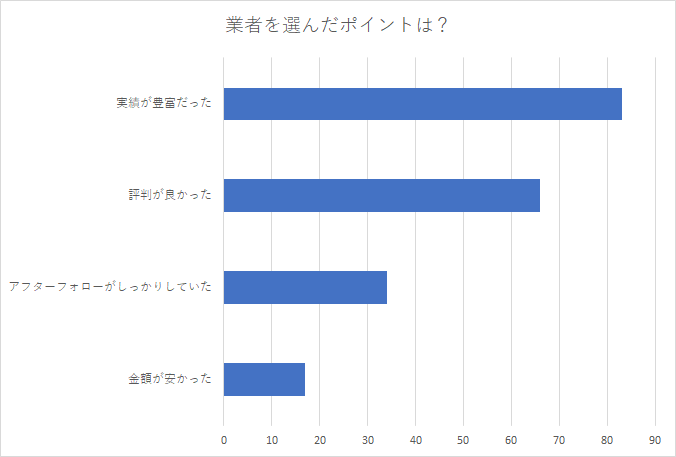

業者を選んだポイントは?

ここまで東京オフィスの原状回復業者おすすめの5社を紹介してきました。そこで、オフィスの原状回復業者を選ぶ際に気にするポイントについて、一般の方に独自にアンケート形式で調査をしてみました。

調査の結果、過半数以上を占めていた意見としては、「実績が豊富だったこと」と「評判が良かったこと」が挙げられています。オフィスをきれいに修復したい、リニューアルしたいという気持ちの根底にあるものは、やはりどれだけ納得のいく、満足のいく工事にしてもらえるかということだと考えられます。

依頼する業者を探すときには、その会社が今までどれほど工事を行ってきているかによって、信頼感や安心感が異なってきます。初めての会社であればある程、経験を積んでいる業者はそれなりの実力があるのだと認識するのは間違いないでしょう。

だからこそ業者を選ぶポイントとして一番多かった意見が「実績が豊富だったこと」なのだと思います。そのことを踏まえた上で次に重視するのが「評判」のようですね。

ネットの時代だからこそ業者を検索するだけでも口コミや掲示板でリアルな意見を知ることができます。特に今までにその業者で工事を行った方からの口コミは、信じやすく参考にしやすいものだと思います。

口コミや掲示板はすべてが真実という訳ではないかもしれませんが、お客様からの「評判」は切っても切り離せない重要なポイントだと言えるでしょう。この業者に依頼して大丈夫なのか、安心できるのか、信頼できるのかが一番の決め手となると考えられます。

しかし、3番目に多い意見の「アフターフォローがしっかりしていた」という点も、「評判の良さ」に通じる部分であると考えられます。工事を行ったらそれで終わりという会社よりも、工事が終わった後のアフターフォローもしっかりしている会社であれば、またオフィスの修復工事などを依頼する際にはまたこの業者にしようと思えることや、自分が利用してみて良い印象であれば他の人へ勧めることもあります。

こうした丁寧な接客や確かな技術によって、工事金額よりもはるかに価値の生まれるお客様の一人ひとりの確かな満足度に繋がってくることでしょう。

オフィスの原状回復業者を選ぶ際に気にするポイントは人それぞれだと思いますが、これから東京でオフィスの原状回復や内装工事をやりたいなと思っている方は当サイトのおすすめ業者を是非参考にしてみて下さい。

オフィスの原状回復費用を安くするポイント

オフィスの原状回復費用は、オフィス規模や原状回復の規模、経年劣化の度合いなどによって異なります。

原状回復費用は以下のポイントを押さえることで、安く抑えられます。原状回復工事はオフィス移転時に欠かせない作業なので、計画的に行いましょう。

オーナーと交渉する

オーナーに、原状回復の必要性などを交渉してみるのもひとつの手です。オフィスが比較的きれいで、汚れが目立たない場合、契約書に明記された範囲内でクリーニングや簡単な修復を行うことで問題を解決できるかもしれません。

仮に、オーナーとの交渉がとん挫しても、原状回復工事が指定業者の場合はさらに交渉を続けましょう。指定業者は一般的に費用相場が高い傾向にあるため、業者を変更してくれるよう交渉を進めてみることで、原状回復費用を安くできます。

その際、契約書に明記されている内容を必ず確認しておくことも重要です。契約書には、指定工事業者の有無や工事の範囲などを書かれているケースが一般的です。

複数の業者から見積もりを取る

オフィスの原状回復工事では、オーナー指定の業者に依頼するケースがほとんどです。しかし、原状回復工事の費用は業者によって大きく異なります。そのため、自分で業者から見積もりを取ることで、相場感を把握でき、指定業者との値引き交渉などにも役立つでしょう。

また、見積もりを取る際には、工事内容なども詳しく確認しましょう。業者のなかには、本来であればやる必要のない工事を含めて見積もりを出すケースもあります。なかでも「○○工事一式」と記載されている場合は注意が必要です。

居ぬきで退去する

居抜き退去は、オフィスなどの賃貸物件において、内装や設備をそのまま次の入居者に譲渡する方法です。居ぬき退去することで、内装や設備などの撤去工事の必要がなくなるため、原状回復費用を削減できる可能性が高まります。

クリーニング費用はかかりますが、管理会社やオーナーと積極的に交渉しましょう。その際、次の入居者を見つけることも費用削減に有効です。

原状回復の見積もりを取るときのポイント

原状回復の見積を取るときのポイントは、以下の3つです。

賃貸借契約書と照らし合わせる

賃貸契約書には、退去時の原状回復に関する具体的な条件や要件が記載されています。どの部分や設備を元の状態に戻す必要があるか、どの程度の工事が必要か見積書と照らし合わせて確認することが重要です。

契約書で必要とされている工事内容があいまいな場合、工事業者に詳細を問い合わせましょう。具体的な工事項目や材料の仕様、工事の範囲などをチェックし、作業内容が明確になったうえで、工事内容が適切かを判断する必要があります。

面積と見積もり面積を確認する

見積もりに記載されている工事面積と、実際に工事を行うオフィス面積が一致しているか確認しましょう。一般的に、見積書の面積は図面上の寸法に基づいて計算されます。そのため、実際の寸法と計算方法が異なり、わずかにズレが出る可能性も少なくありません。

面積が一致しない場合などは、工事費用の減額を請求できます。賃貸契約書には実際の面積が記載されているため、あわせて確認してみましょう。

工事範囲内か確認する

原状回復は、借りている物件に対して入居前の状態に戻すことです。オフィスの場合、共用スペースや他のテナントのエリアなど、借主が負担する必要のない工事が含まれていないか確認しましょう。

契約書に基づいて原状回復が必要な範囲外の工事が見積もりに含まれている場合、削除するように工事業者と調整することをおすすめします。

原状回復を外注するメリット・デメリット

ここでは、原状回復を外注するメリット・デメリットについて紹介します。

外注する場合は、信頼できる工事業者を選び、見積もりや契約内容をしっかり確認しましょう。その際、退去だけでなく新たにオフィスの移転がある場合は、原状回復だけでなく新しいオフィスのデザインなどの工事も任せられる業者がおすすめです。一社にまとめることで、よりスムーズな移転スケジュールを計画できます。

メリット1.部屋の商品価値向上

原状回復工事は、物件を入居前の状態に回復させることを目的としています。

セキュリティや築年数など、物件を選ぶ基準はそれぞれですが、入居の決め手となるのは内覧の際に感じる室内の印象が大きな割合を占めます。たとえば、壁紙の変色やカビなどの問題が放置されているオフィスはどのような印象を与えるでしょうか。

原状回復工事によって部屋の商品価値が向上し、入居率を高めることで、オーナーの定期的な収入につながるでしょう。

メリット2.定期的なメンテナンスの役割

入居者が変わるたびに原状回復工事が行われるため、定期的なメンテナンスの役割も果たします。物件は時間とともに劣化や損耗が進むため、定期的な点検と修繕が重要です。原状回復工事は、劣化や損傷した箇所をこまめに修復することで、物件の資産価値を維持するのに役立ちます。

メリット3.入居者募集の効率化

物件をきれいな状態に保つことにより、次の入居者が早く決まる可能性が高まります。空室状態でも、物件の維持費はかかります。入居者が決まらないと、広告費や宣伝費なども必要になってくるでしょう。

物件を常にきれいな状態に整えておき、入居者が早く決まれば、入居者募集のための広告費や空室期間の維持費を削減できます。

デメリット1.費用がかかる

自社で対応すれば、必要なコストは人件費や材料費のみですが、外注する場合は、当然ながら工事費用がかかります。

また、業者によっては追加料金やキャンセル料なども発生する可能性があります。そのため、複数の業者から見積もりを取る際には、工事内容や費用の内訳を詳しく確認することが大切です。

しかし、業者によってはセット割引などを実施しているケースも多く、自社ですべて対応するより安く仕上がるだけでなく、時間や手間も削減できる可能性があります。

デメリット2.工期がかかる

原状回復工事中は、入居者を得られないので家賃収入は望めません。

また、希望する時期に着工できない場合や、工事中にトラブルや問題が発生した場合は、工期が延びる可能性もあります。余裕を持ったスケジュールを立てたり、進捗状況を定期的に確認したりすることも大切です。

原状回復の外注にかかる期間

原状回復工事には、オフィス規模によって異なりますが、通常2週間から1か月程度かかることが一般的です。

まずは、原状回復業者を選定する前に、移転スケジュールを計画する必要があります。引っ越してから着工することを考えると、引っ越しのピークとなる3月や4月は特に混雑するため、業者の予約が取りづらくなる可能性があります。

また、オフィスの賃貸契約は、個人で住居を賃貸している時と同様に、解約する前には貸主に賃貸契約の解約予告をしなくてはいけません。

オフィスでは原状回復工事の範囲が広く、かかるコストも高額になりやすいため、通常3か月~6か月前に解約予告をする必要があります。賃貸契約書に解約に関する条件や期間、手続き方法が明記されていることが多く、違約金を避けるためにも期間を厳密に守ることが重要です。

仮に、トラブルなどで引き渡し期限までに原状回復工事が終わらないと、違約金だけでなく日割り家賃が発生するケースもあります。オフィスの損傷が激しかったり、複雑な形状であったりするオフィスでは、さらに工事期間が伸びる可能性も少なくありません。

工事が予定通りに進まない場合でもリスクを最小限に抑えるため、余裕をもったスケジュールを立てましょう。

まとめ

おもにはテナントビル・オフィスビルのオーナーに向けて、また一部はテナントに向けて、オフィス退去時の原状回復工事、内装工事の情報を紹介しましたが、いかがでしたでしょうか?

いままでおつきあいがあったからといって、テナントとトラブルになるような見積もりを出してくる原状回復工事業者にまかせていると、ビルの評判もどんどん下がってしまいます。SNSや口コミサイトなどで、悪い評判はすぐに広まっていく時代です。

良い原状回復業者なら、共用部分のリニューアルやリフォームをまかせることもでき、ビル自体の印象をグレードアップしてくれます。オフィスや店舗の退去をきっかけに、テナントの資産価値を上げられるようにしましょう。

さいごに、オーナーやテナントのますますのご発展を心よりお祈りいたします。最後までお読みいただいて、ありがとうございました。